In einer neuen Publikation von Prof. Majzlan und Kollegen werden die Ergebnisse von thermodynamischen und kristallographischen Untersuchungen verschiedener Arsenat-Minerale vorgestellt.

Aktuelles aus der Allgemeinen und Angewandten Mineralogie

Diese neue Publikation beschäftigt sich mit Thallium als Spurenelement in Pyrit.

Jeweils dienstags von 9 bis 10 Uhr treffen wir uns zum Mineralogischen Seminar - in Präsenz - im Hörsaal des Hauses Sellierstr. 6! Beginn ist der 18. Oktober 2022.

Obwohl Tellur ist ein selten vorkommendes Element in der Erdkruste ist, ist die Anzahl der bekannten Te-Minerale im Verhältnis zur Häufigkeit sehr hoch. Eine neuen Publikation von Prof. Majzlan liefert Ergebnisse der thermodynamsichen Untersuchung von Te-Phasen um die Vielfalt von Tellur zu verstehen.

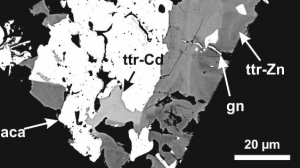

Unter Beteiligung von Prof. Majzlan ist es einem Team von Forschenden aus Deutschland, der Slowakei und und Tschechien gelungen einen neues Mineral zu entdecken und zu beschreiben. Das Mineral kommt aus der Tetraedrit-Tennantit-Gruppe und trägt den Namen Argentotetraedrit-(Cd) mit der chemischen Formel Ag6[Cu4Cd2]Sb4S13

Eine neue Publikation von Prof. Majzlan und Kollegen beschäftigt sich mit der Adsorptionsfähigkeit von Zeolithen und deren Eignung zur Entfernung von Schadstoffen aus dem Wasser.

Eine neue Publikation von Prof. Majzlan und Kollegen zeigt neue und spannende Daten aus der direkten Datierung von Erzmineralen und zeigt wie deren Entstehung mit großen tektonischen Prozessen in der Vergangenheit in Verbindung steht.

Hydrothermale Prozesse sind u.a. für die wirtschaftliche Anreicherung von Metallen verantwortlich, weshalb das Verständnis dieser Prozesse nicht nur grundlegende Informationen über die Bildung von Erzlagerstätten liefert, sondern auch zu besseren Explorationsstrategien führen kann. Ein wichtiger Ansatz um diese Prozesse besser zu verstehen sind Modellierungen sowie die thermodynamischen Eigenschaften der beteiligten Minerale, wie Prof. Majzlan et al. nun in einer neuen Publikation zeigt.

Saure Grubenwässer (Acid Mine Drainage, AMD) sind ein ernstes globales Umweltproblem. Die Prognose zukünftiger AMD's sind deshalb von großer Wichtigkeit. In einer neuen Publikation unter Beteiligung von Prof. Majzlan wird ein neuer Ansatz aus dem Bereich des maschinellen Lernens vorgestellt.

Parahibbingit wurde 2021 durch die Internationale Mineralogische Vereinigung (IMA) als neues Mineral akzeptiert. In einer jetzt erschienen Publikation werden dessen Eigenschaften und Bedeutung sowie die Unterschiede zum Mineral Hibbingit genauer beschrieben.

Im neu erschienenen Buch „Antimony“ hat Prof. Majzlan ein Kapitel über die Mineralogie des Elements Antimon geschrieben. Das Kapitel innerhalb des von Montserrat Filella herausgegebenen Buchs befasst sich mit der Verteilung von Antimon in gesteinsbildenden Mineralen (Silikaten, Oxiden und Sulfiden), die durch hydrothermale Prozesse die Quelle für Antimon sein können. Das Kapitel gibt einen sehr umfangreichen Überblick über primäre sowie sekundäre Minerale des Antimons sowie deren Vorkommen, Häufigkeit und Bedeutung.

Eine neue Publikation von Prof. Majzlan und Kollegen zeigt, dass der Isotopenaustausch zwischen Wasser und sekundären Mineralen, die sich in Oberflächennähe durch Oxidation und Hydratation aus primären Erzmineralen bilden, die geologische Vergangenheit aufzeichnen kann.